搜索

晁栋梁课题组Joule封面论文:锰硫电化学反应机制提升水系电池能量密度

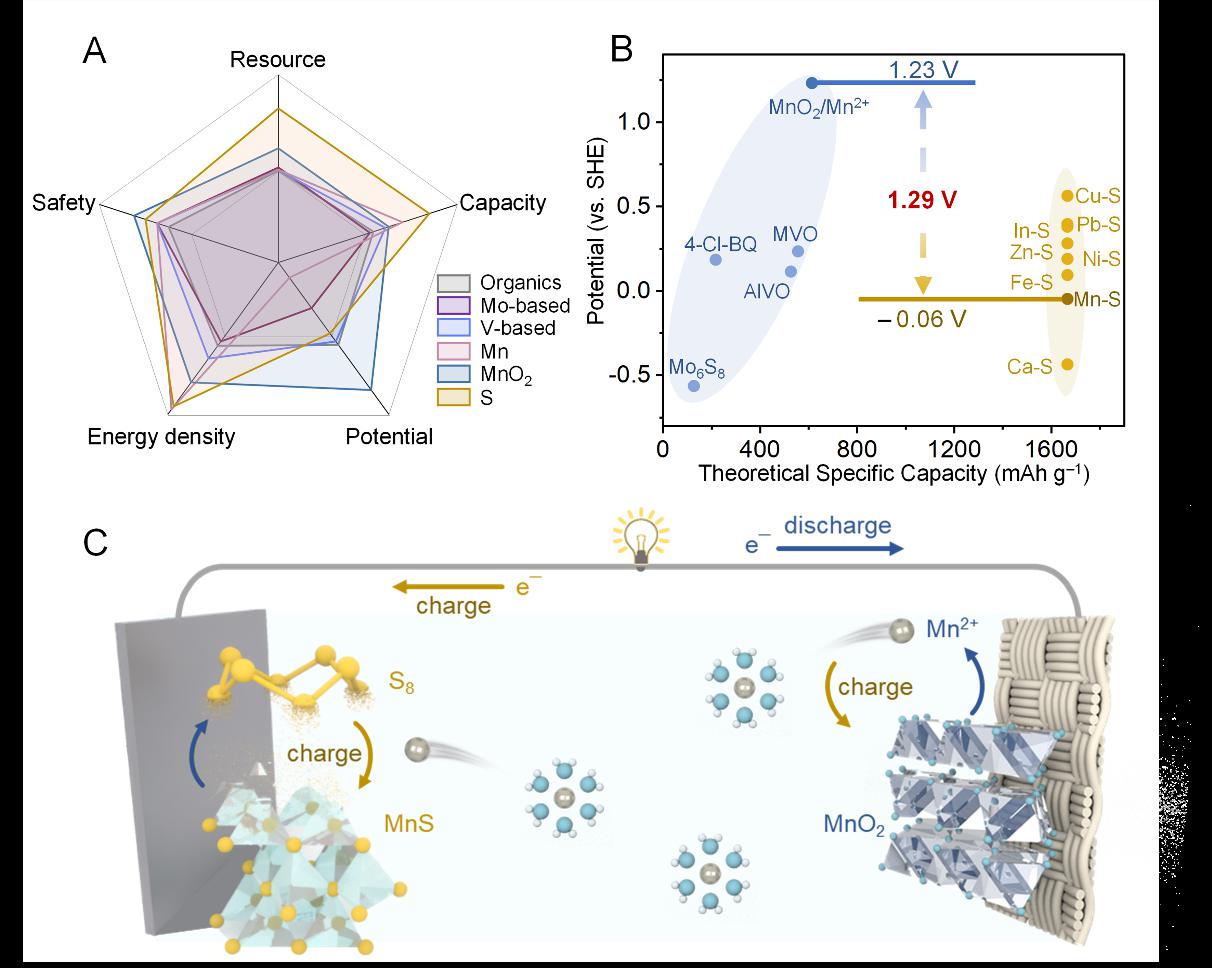

近年来,水系电池因其本征安全性与环境适应性,被视为下一代大规模储能技术的重要方向。然而,提升其能量密度依然面临电极材料设计的核心挑战。复旦大学晁栋梁教授团队在此背景下,创新性地引入锰-硫电化学反应,构建了S/MnS||MnO2/Mn2+新型水系全电池体系,显著突破现有能量瓶颈。

锰离子具备多价态氧化还原特性,理论上可实现高容量输出;而硫材料则因其低成本和高比容量优势,在水溶液中亦具有应用潜力。此外,在锰离子电池中,理想条件下生成的MnS的溶度积常数较低,可以避免碱金属-硫电池体系的穿梭问题.课题组以此为出发点,构建了基于锰离子与硫电极反应耦合的新体系。研究显示,该电池在硫极中经历S8至MnS的逐步转化路径,形成稳定的固相产物,避免了穿梭效应带来的副反应。

图1. S/MnS||MnO2/Mn2+电池的设计思路。

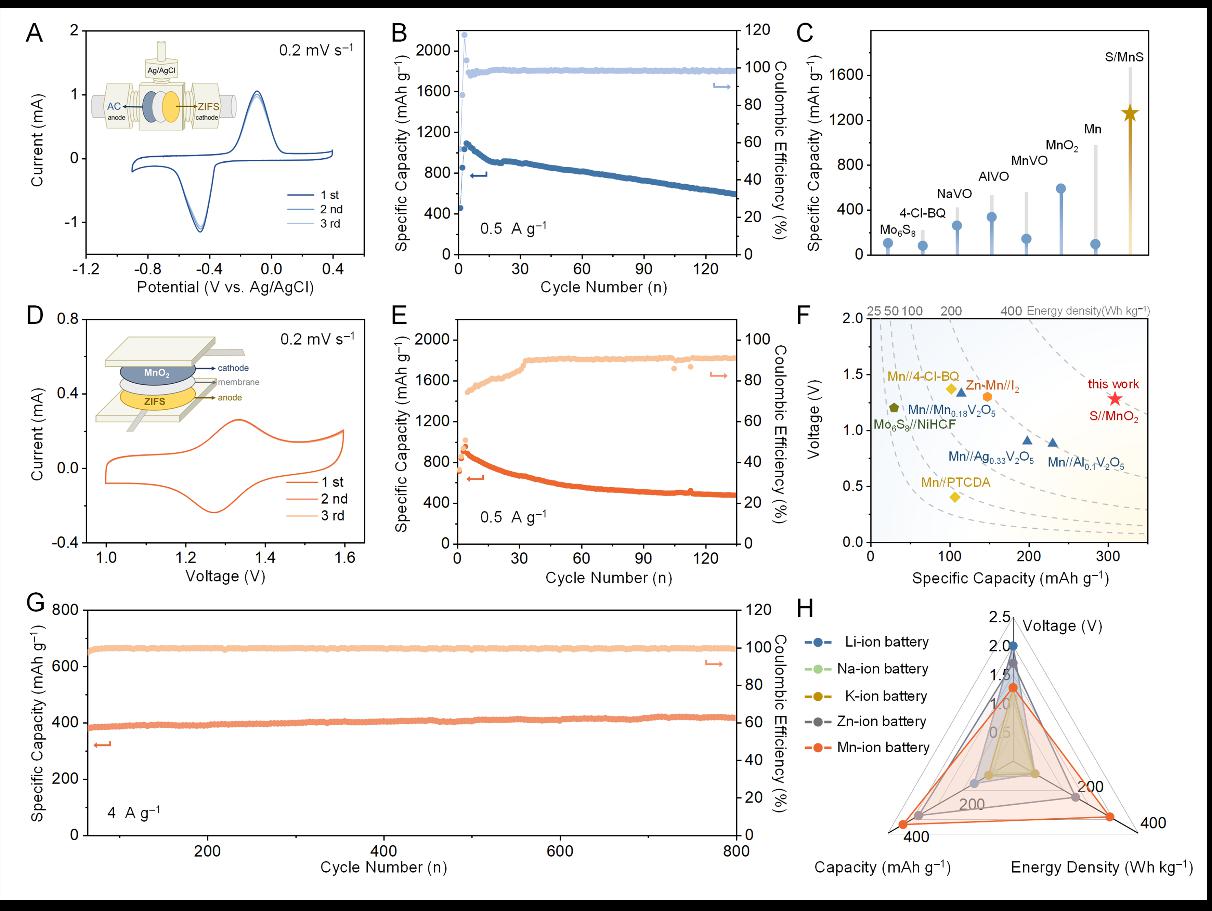

硫电极初始比容量高达1242 mAh g−1,远超目前所报道的锰离子电池电极。基于该反应构建的锰硫电池体系实现了396 Wh kg−1的能量密度,在高倍率下依然保持优异循环寿命(800次循环后性能良好)。相较于其它水系电池体系,在能量密度上也具有显著优势。这项成果标志着水系锰离子电池在高能化路径上的关键进展。

图2. 半电池ZIFS||AC与全电池S/MnS||MnO2/Mn2+的电化学性能。

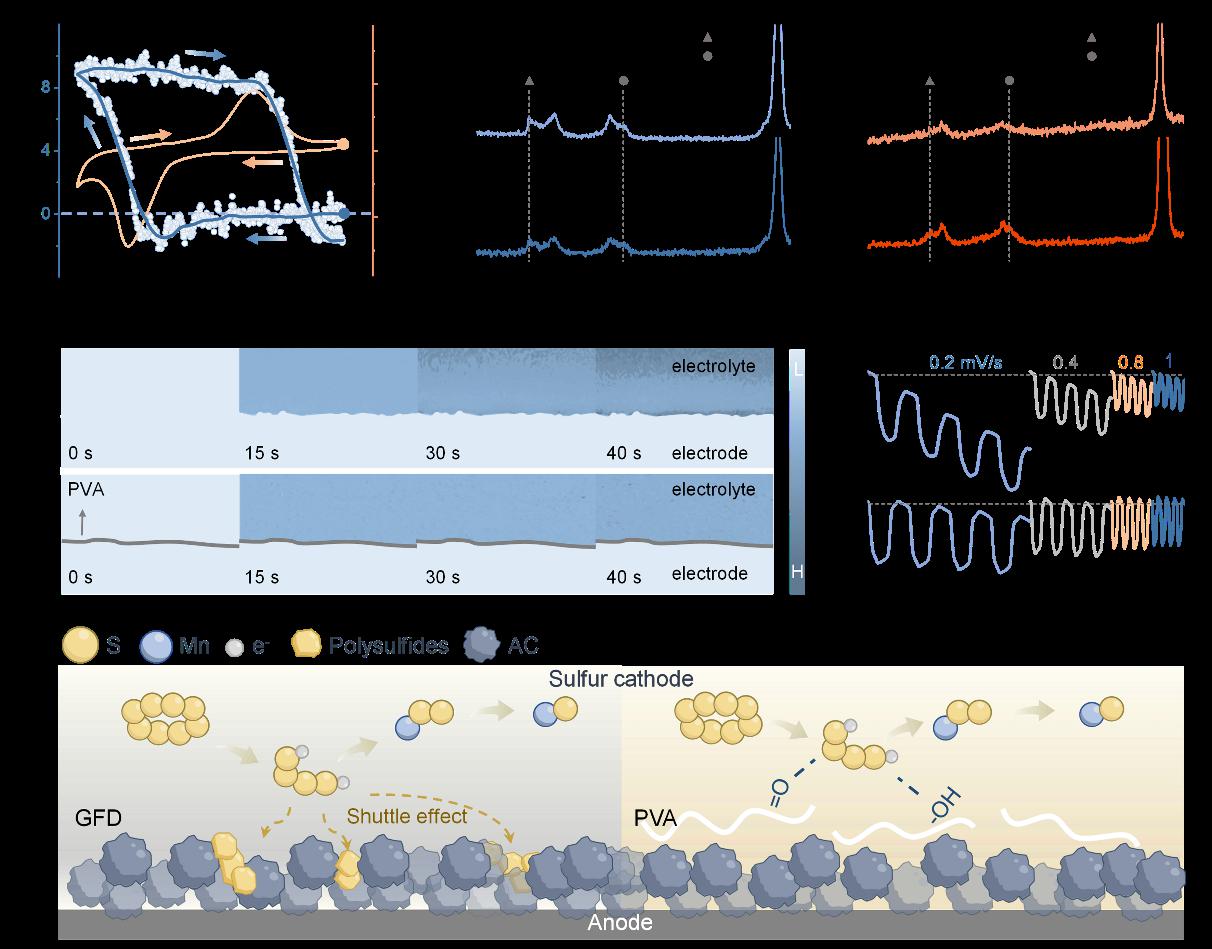

借助XAFS、SXRD、EQCM等多种手段,研究者全面剖析了硫电极的反应机制,证实硫电极经历固(S8)-液(S42−)-固(MnS2/MnS)的可逆转化路径,并明确识别出反应中间产物对循环性能的影响。同时,引入聚乙烯醇(PVA)隔膜稳定溶解态中间体,PVA水凝胶隔膜含有其丰富的羟基和乙酰基等含氧极性基团,能与多硫化物作用,有效锚定可溶性中间产物,抑制其扩散,提升电极的可控性与可逆性。

图3. PVA隔膜稳定机制分析。

本研究首次实现了高能量水系锰离子电池的概念验证,但距离实际应用仍有优化空间。后续工作可聚焦于提升多硫化物的锚定与催化能力、优化隔膜结构以进一步抑制穿梭效应,并探索更高电压与容量的正极材料。这些方向的深入将有望提升系统整体性能,推动水系储能技术向商业化迈进。

相关论文以“A Mn2+-S redox electrochemistry for energetic aqueous manganese ion battery“为题发表Joule上,且被选中为当期的封面论文。复旦大学博士生李欣然为该论文第一作者,复旦大学智能材料与未来能源创新学院研究员晁栋梁为论文通讯作者。该研究得到了得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及复旦大学智能材料与未来能源创新学院平台的大力支持。

原文链接:https://www.cell.com/joule/abstract/S2542-4351(25)00111-4